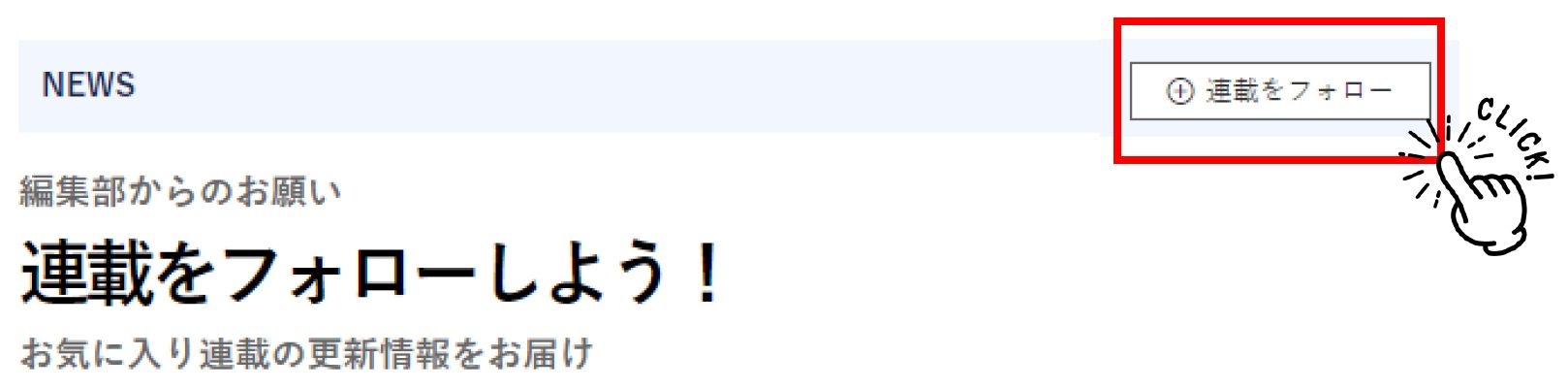

イラスト:畠中 美幸

A耳鼻咽喉科は、地方で10年以上開業している職員10人規模の診療所である。看護師のほか事務職員と看護補助職員が勤務しており、地域に堅実に根差して経営している診療所だ。

一見すると、何も人事労務管理上の問題を抱えていないように思えるが、B院長は職場内のことについて頭を抱え、とても困っている。というのも、ベテラン看護師のC子が他の職員の業務に関する提案などをことごとく否定するので、他の職員が萎縮して何も言えなくなっているのだ。単に業務を遂行している状態で、職場の雰囲気がとても暗い。それによる退職者がいるわけではないが、小さな組織であるがゆえに和気あいあいとした自由な風土にしていきたいとB院長は考えている。だが、B院長の理想にはほど遠いのが現状であった。

入職してきた職員は皆、最初から雰囲気が暗いわけではない。この職場で頑張ろうと前向きな姿勢で入職してきたものの、業務の改善や患者満足度向上のために提案をしても、C子が「そんなことやる必要があるの?」「そんなことを言ったり考えたりする時間があるのなら、もっと勉強したりすることがあるんじゃないの」などと否定し、何も言えない雰囲気になってしまうのだ。

しかも、その提案を否定する理由にも一理あるため、誰も何も言い返せないのである。そうしたことが積み重なり、職場の雰囲気が徐々に暗くなっていった。さらに、C子は一番の古参職員であることから、周りの職員が「C子は院長のお気に入り」といったような捉え方をしており、言っても無駄と感じているようであった。院長のお気に入りといわれる事実もないので、そうした点はB院長にとっては心外であったが、職場の雰囲気が悪い現状を打破したいと考え、顧問の社会保険労務士に相談した。

看護師C子の考えを傾聴し、真意を引き出す

社労士からは、現時点では「否定をするな」とだけ伝えても、C子が不満を蓄積するだけで、患者サービスや業務の効率化などについてC子も自分の考えを持っているのかもしれない。C子の考えや向いている方向が他の従業員と違う可能性は否定できないのでは、とのことであった。振り返ってみると、B院長はC子とそういった話をする機会をしっかりと持ったことがないことに気付いた。また社労士からは、自分が中心となっていないことが気に入らない可能性もあるのではないか、との指摘も受けた。見方を変えれば、業務改善は過去のやり方が否定されるようなことでもあるため、C子はそれが気に入らない可能性も否定できないとB院長は感じた。

後日、B院長はC子を呼び出して直接話をした。本人が職場や後輩への不満を述べることはなかったが、次々に職員が入ってきたことで自分の存在意義が薄れるのでは、といった不安を感じているようであった。とはいえ、C子の言動によって他の職員が発言しづらい状況や雰囲気になっているのは事実で、その点は気を付けるようにと注意を促した。

また、C子を中心に業務改善を行っても、他の従業員との関係性から現在の状況よりもさらに悪化する可能性があったため、3つの小規模なグループに職員を割り振り、各グループが担当するプロジェクトに予算と権限を与えた。それぞれ患者満足度向上、業務連携、職場の活性化についてプロジェクトを進め、各プロジェクトのリーダーは院長直轄とした。それにより迅速に意思決定をできるのみならず、C子に萎縮していた職員がのびのびと仕事ができるので、他の職員も発言しやすくなると考えたわけである。

C子には、これまでの経験を生かして部門間の業務連携に関するプロジェクトを進めてもらうことにした。自分たちが必要と感じ効果が見込めるものは、予算を使って購入してよいとしたので、話し合いも充実するようになっていった。

なお、C子は自分の発言が職場の雰囲気を悪くしていたことに自覚があったのか、注意を理解してくれたことが幸いであった。指導をしてもなお否定ばかりするようであれば、B院長はC子に何らかの処分を行うことも選択肢として考えていた。一方、B院長自身も省みると、患者への診療が終われば院長室にいつも閉じこもっており、こうした自分の振る舞いにも問題があったと反省した。職員との日常的なコミュニケーションを大切にするように意識を変え、今まで以上に直接話をする場を作るようにしたら、やがては以前のように業務に関する提案などの声が出てくるようになった。

(このコラムは、実際の事例をベースに、個人のプライバシーに配慮して一部内容を変更して掲載しています)

服部英治●はっとり えいじ氏。社会保険労務士法人名南経営および株式会社名南経営コンサルティングに所属する社会保険労務士。医療福祉専門のコンサルタントとして多数の支援実績を有する。

更新の情報が届くようになります。