イラスト:ソリマチアキラ

今回はプライベートな話をしてみたい。

僕には一人息子がいる。親の僕が言うのも何だが、息子は見た目も悪くないし、なかなかの好青年だ。社会人になって3年、最近彼女ができた。

お相手は、女優の綾瀬はるかに少し似ていて、明るくて性格もいい。有名私立大学英文科を卒業し、商社に勤める才女。父親は大学教授だという。どこからどう見ても良家のお嬢さん。似合いのカップルだと微笑ましく見ていたのだが……。

なんと最近、「まだ先のことだが」という断り付きで、先方のお父上から「婿に来る気はあるか」と聞かれたらしい。ちょ、ちょ、ちょっと待ってくれ!!! 社長として、一人の男として、人生経験豊富な僕は、ちょっとやそっとでは動揺しない。しかし、その僕が激しく動揺してしまった。

その昔、息子が高校生になった頃、ゆくゆくは薬剤師になって会社を継いでもらいたいという思いが少なからずあった。しかし、わが息子は薬剤師という職業には全く興味を示さず、「僕は経済学部へ行く」ときっぱり。「自分の人生だから、好きにしなさい」と言ったものの、一抹の寂しさは拭えない。その寂しさを「経済学部を出て、経営のプロとして会社を継ぐ可能性もあるかも」と淡い期待を抱くことで自分をごまかしていた。

しかし、わが息子は薬局という業界にもまるで興味を示さず、大学4年のときに「父さんの会社を継ぐつもりはない」ときっぱり。予想はしていたが、やはりショックだった。

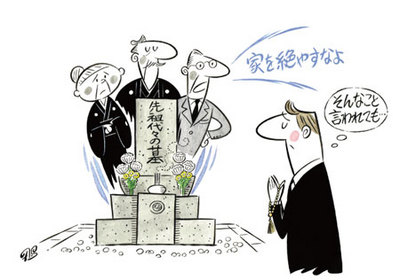

とはいえ今回は、そのときとは比べものにならない衝撃だ。む、む、婿に行くだとぉぉぉ!!!うちの家系はどうなるんだ!!!と叫んでみたものの、うちの家系は正直、大した家系ではない。

じいちゃん(母の父親)は米問屋だった。おやじが婿に来て家を継いだ。母は4人きょうだいの末っ子で、姉と2人の兄がいたが皆、母が若い時に亡くなった。長女、次男が先に亡くなり、長男は母に「家を頼む」と言い残して亡くなったという。以来、母は家を守ることが自分の使命と考えて生きてきたようだ。28歳の時におやじと結婚したのだが、当時にしては結婚が遅かったのも、家のためだったのだろう。

僕は、そんな母の話を聞き、母の決心をうっとうしく感じながら育った。今とは比べものにならないほど、「家」というものが大事にされていた時代だ。兄の「家を頼む」という言葉は、母にとっては命に代えても守らなければならないものであり、ものすごい重圧だったのだろう。

実は、母の2番目の兄には息子がいた。筋から言うと、そちらが本家だ。「なんだ、うちは本家じゃないんだ」。何気なくそう言った僕の言葉に、母は烈火のごとく怒った。それは、嫁に行くことをあきらめて家を守ってきた、母の人生を否定することだったからだ。

今の時代、家系なんて、さほど重視されないことは十分、分かっている。しかし、母が一生を懸けて守ってきた家系を途絶えさせてしまっていいものか。80半ば過ぎの母は、僕が生まれ育った家で今、一人で暮らしている。孝行息子の僕は、毎週末とはいかずとも、できるだけ帰るようにしているが、最近は帰るたびに複雑な気持ちになる。

同様に、息子の彼女の家のことを思うと、それも複雑だ。きっと一人娘のお嬢さんは、かつての母のように、つらい思いをしているに違いない。家なんてものに縛られるなんて、かわいそうだ。若い人たちを家から解放してやりたい、と思う。

いや、そんなことを言ってたら、うちの墓は誰が守るのか……。ご先祖様に怒られそうだ。秋のお彼岸、墓参りをしながら、そんな思いがよぎった。(長作屋)